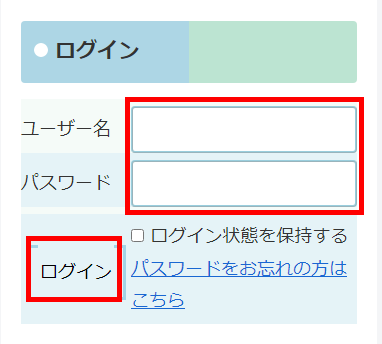

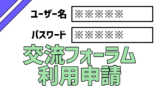

未登録の方は「フォーラム利用申請」を行ってください。

また投稿の際は「ホームページ掲載規則(総務部内規)」に気をつけて行ってください。

最後の表示: 12月 6, 2025

中央公園の近くのクリニック、既にマイナカードでの受付の端末が置かれていました。「保険証の代わりにマイナンバーカードで」というキャッチコピーです。カードを差し込むだけでなく、顔認証か暗証番号を打ち込む必要があるとの事でした。顔認証を試したのですが、3回駄目でした。仕方なく暗証番号を打ち込みようやく本人...

五番街からリサイクルセンターに行こうとすると、神明堀を超え一旦流山市に入るのですね。豊受神社も流山市です。そして流山街道を超えると、再び松戸市となり、「松戸市」リサイクルセンターにたどり着きます。地図を見ると市の境界線が入り組んでいるのがわかります。 新松戸7丁目、流山木地区は住宅が建ち並んでい...

文末の「低俗なチラシ」とは、今回の意見書を指したものではなく、過去において五番街で撒かれた評価に耐えないようなチラシを指しての言葉ですのでよろしくご理解の程お願い致します。 今回の意見書は住民の皆様方へ理事会のあり方を具体的に問う有益な意見書と思います。 😐 よろしくご了解の程、お願い致し...

五番街に関わる話としては神明堀の架橋の工事費についての噂話があります。架橋工事そのものは2億円で済むのですが、あそこは住民がうるさい、だから環境対策費として一億円乗せておこう、と市役所は架橋工事費を3億円で予算計上しようとしていたのです。 しかし架橋に反対する団体が「架橋は税金の無駄遣いだ、3億...

たまに流山木地区を歩くと、道路全体がすっきりしているのに気が付きます。新松戸のように道路のあちこちに標識を立てたり、そこらじゅうの路面にペインティングをしているのとはどうも違います。 木地区は町全体が新しいから、このような交通対策はこれからなのでしょうか、あるいは費用対効果を考えて、標識や道路へ...

ところでこの神明堀、どこから始まるのかと見ていくと、流山南高校の近くまでさかのぼることが出来るようです。そして南流山小学校と中学校の間を通り、ヤマダ電機の横を通って、後はまっすぐ坂川に流れ込みます。 そうなると、「きょうちくとう通りから神明堀までの全ての区域」とは、お隣の流山市も入ってしまうよう...

「きょうちくとう通りから神明堀までの全ての区域(けやき通りそのものも含む)におけるゾーン30の設定」という文言の「全ての区域」というのが気になります。 地図を普通に見ると、7丁目だけでなく、6丁目、5丁目、そして旭町、七右衛門新田まで、その範囲に入ってしまうようです。更に不思議なのは6丁目はきょ...

「きょうちくとう通りから神明堀までの全ての区域(けやき通りそのものも含む)におけるゾーン30の設定」との要望ですが、けやき通りは幹線道路であり、更に通学路に指定されているので、今更無理にゾーン30に指定しろとの要望を出したとしてもその実現の可能性は低いのかも知れません。 添付はある地方のゾーン3...

マイナカードが普及すれば病院での診察が随分と楽になるようです。まず病院ごとに発行している何枚もの診察券が、マイナカード一枚で済みます。それと健康保険証と連動しますので、病院ごとに定期的に保険証を提示して期限が切れていないか確認する手間も省けます。お薬手帳も持ち歩かなくて大丈夫です。とにかく病院でも薬...

「きょうちうとう通りから神明堀までの全ての区域」となると、7丁目だけでなく、5丁目、6丁目もその範囲に入りますが、ちなみに5丁目も6丁目も既にゾーン30に指定されています。今頃になって、「すべての区域をソーン30にしろ」と言う必要もなく、既に必要な対策は行われているようです。(写真は6丁目です) ...

「ゾーン30」の他に、「ゾーン30プラス」というのもあるようです。 ゾーン30とゾーン30プラスの違いは、 「道路管理者と警察が検討段階から連携しながら、最高速度30km/hの区域規制と、「進入抑制対策」「速度抑制対策」等の物理的デバイスとの適切な組合せにより交通安全の向上を図ろうとする区域...

年の瀬に、ふと疑問が湧いてきました。五番街の住民の中には、「きょうちうとう通りから神明堀までの全ての区域(けやき通りそのものも含む)におけるゾーン30の設定」との要望を出している方もいます。 その場合、その区域の中で、上記のように既に20キロ規制になっている区間はどうなるのでしょうか?ゾーン30...

こうしてみると交通安全のために、いろいろな取り決めがあるようですが、それぞれの違いがよくわかりません。通学路、スクールゾーン、ゾーン30・・・ どのように違うのか、調べてみました。と言ってもネットで検索するだけですが。 😀 「スクールゾーンも通学路も幼稚園や保育園、小学校、中学校、...

意外なのは、リサイクルセンターに行くルートとして、Google Mapはあの抜け道になっている826号線を推奨しているのです。しかしこのルートはご覧のように危ないです。 さすがのGoogle Mapも時間と距離の計算はしますが危険度は判断しないのでしょうか。それとも例えば過去の事故の実績等までも...