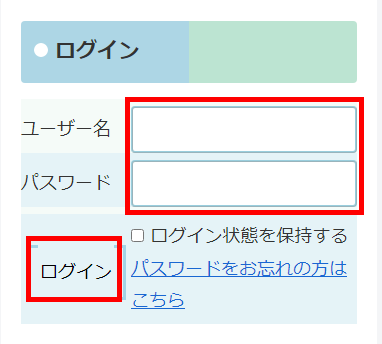

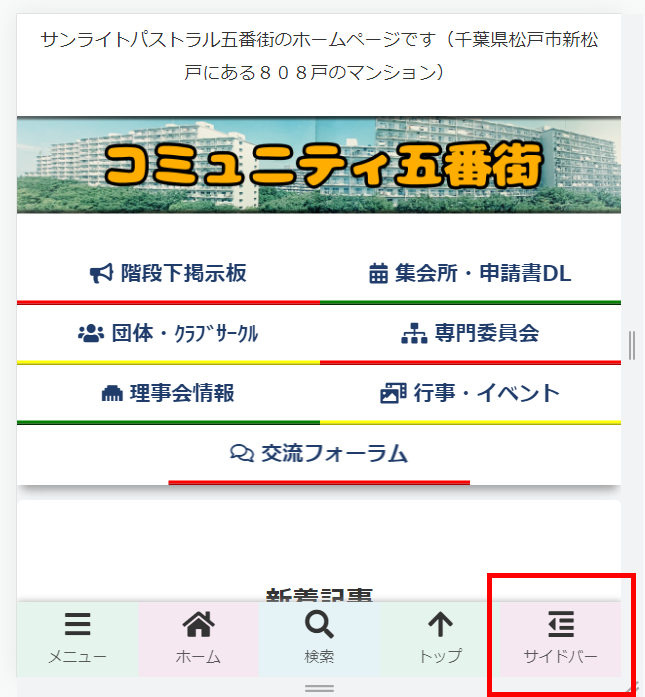

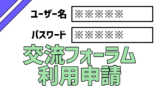

未登録の方は「フォーラム利用申請」を行ってください。

また投稿の際は「ホームページ掲載規則(総務部内規)」に気をつけて行ってください。

最後の表示: 12月 6, 2025

4の「団体であるイベントセンターの活動は理事会活動そのものです」というのも、かなり無理のある文章のようです。理事会はあくまでも理事会であって、イベントセンターとは別個のものであることは、コミュニティ五番街の組織表を見れば明らかです。 解釈は人様々ですので、広い意味で団体は理事会の範疇に入るのだ、...

次に、「イベントセンターは自主解散を決定しました、これが問題です」と書いていありますが、一体何が問題なのか、理解に苦しみます。 ボランティア団体であるイベントセンターは、自分たちの意思で自由に解散できないのでしょうか?もちろん理事会へ解散届を出して、理事会が承認するという手続きは必要ですが、理事...

「理事会の悪いところ」で調べてみました。如何でしょうか、思い当たる所はあるでしょうか? しかしどういうデータを集めて、こういう文章になるのでしょうか。元のデータを見てみたいものです。 理事会の悪いところ.jpg

4 についても気になる点があります。理事会はイベントセンターの要望について、「肯定的に決定した」「肯定的に実行できる形を提示した」とあります。 しかし、「肯定」とは相手に同意する、相手を認めるなどの意味ですね。理事会はイベントセンターの内規改定を認めていないのですから、ここは肯定したのではなく、...

理事会の良いところ、後半です。 ネットで普通に検索しても、こんなに細かいところまで言及したサイトはなかなか見つかりませんが、AIの力でそのようなサイトを自動的に次々と見つけ出して文章に組み立てるのでしょうか。すごいです。 ところどころ「?」と思うような点もありますが、一体どのようなサイトから...

続いて、五番街の理事会の良いところを尋ねてみました。 理事会の良いところ.jpg

3については、理解が難しいです。 「最終見解3」に書いていあるように、イベントセンターは、「可能な限り」理事会の影響を排除しようとしているだけで、理事会の影響を「完全に排除」しようとしているわけではないのですね。 それに対し理事会からのコメントとして、4.で「理事会との関係性を排除できるはず...

「理事会の最終見解」の2についても気になります。 両氏は総会議案の上程を止めてほしい、そのためにイベントセンターの廃止をちらつかせた、とその2点をセットにしていることを問題視していますが、これは世間で普通に行われているバーター取引、条件取引の類です。 労働組合がストライキをちらつかせて経営者...

イベントセンターの解散報告についても、それに対する理事会からの最終見解も共にHP上に掲載されました。かつてのチラシ配布だけでなく、HPも活用されてきているようです。地上戦から空中戦へ、あるいは同時に進行するハイブリッド戦の様相です。 理事会の最終見解で一つ気になるのは、イベントセンターの両氏は、...

団地総会も無事終わり、値上げを含む各議案も全て可決され、一区切りついた安堵感に浸っていたのですが、当日のHPを見てびっくり、イベントセンターが解散してしまいました。 😥 当初は、修繕積立金の値上げについての、「進め方」が違うのではないの?といういたってシンプルな問いかけだったのですが、最後はイ...

先週ですが、あくまでも住民同士の話なのですが、五番街において、オレオレ詐欺事件が発生したそうです。単に電話での詐欺ではなく、玄関までやってきて、銀行の者ですと偽って詐欺を働いたとか。警察まで調査に来たとの事で、現実に被害が発生したのでしょうか? 住民同士の話なので、正確なところは分かりませんが、...

この六和クリーンセンターは、昭和37年に完成し、その後平成14年に廃止されるまで松戸市の清掃工場として稼働していたとの事です。 当時はゴミの分別のレベルも低くいろいろな有害ゴミが燃えるごみと一緒に焼却されて、かつ施設における有害物質の処理技術も低く、今から見れば大変なレベルでの有害物質を発生させ...

最後の投函の、サンライトパストラルの名前の由来だけは面白かったですね。 東武→日光→サンライト、清水→田園→パストラル 😆