本 日 も 太 極 拳 の 練 習 は 自 主 練 習 で す

太極拳サークルは月4回、木曜日の夕方から夜にかけてD棟集会所で練習をしておりますが、普段は日本武術太極拳連盟の指導者資格を有する講師をお招きして指導をいただいているのは前回お話したとおりです。

5月2日(木)の例会はちょうど自主練習の日でした。まず普段通り三点セットと呼んでいる入門太極拳・初級太極拳・簡化24式太極拳を通して練習しました。

そのあとは簡化24式太極拳の型のうち、さらに技術的な改善が必要な型をいくつか集中的に練習しました。

さらに42式太極拳(総合太極拳)を引き続き練習しました。こちらは型が42もあり、24式太極拳にはない型も多く、完全に身に着けるにはまだまだ練習が必要なようですね。

簡化24式太極拳の型(定形)を少しご紹介しましょう その2

前回の投稿で簡化24式太極拳の定形のうちいくつかをご紹介しましたが、今回はその続きです。

日本武術太極拳連盟には検定制度があります。5級から1級までの5段階の級位とさらに上位資格の初段から5段までの全部で10ランクの級位・段位検定制度があります。5級から受け始め、4級、3級…初段・二段…と受験していくことになります。4段になると太極拳の経験が10年以上ある事が要求されます。

また一次試験として、2段の受験では32式太極剣(太極拳用の剣を用いて行う太極拳)、3段の受験では推手(すいしゅ。二人一組で行う太極拳)の検定に合格しなければなりませんが、各級位・段位共通して習熟度を問われるのがこの簡化24式太極拳です。つまり、簡化24式太極拳は日本武術太極拳連盟で級位・段位を取得するためには必須の太極拳ということができます。

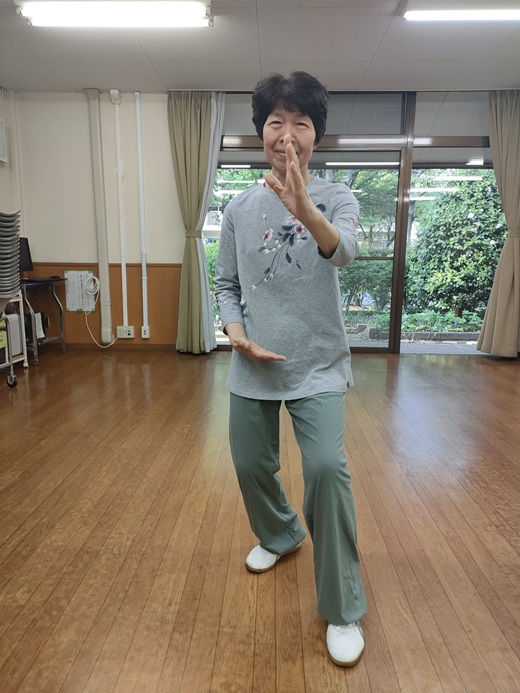

○左右倒巻肱(ゾウヨウ ダオジェンゴン)

この技法は後ろに下がりながら、しかも片足で立つ部分があるので慣れるまでにはなかなか時間のかかるものです。検定でも片足の時にぐらつく経験をしたことがある人も多く、なかなか厄介な技法です。攻めてくる敵の腕を下がりながら片方の手でつかんで相手のバランスを崩し、もう一方の手でその腕を捻るという技法です。下の写真は「定形」といってこの技を出し終わった姿勢を示しています。

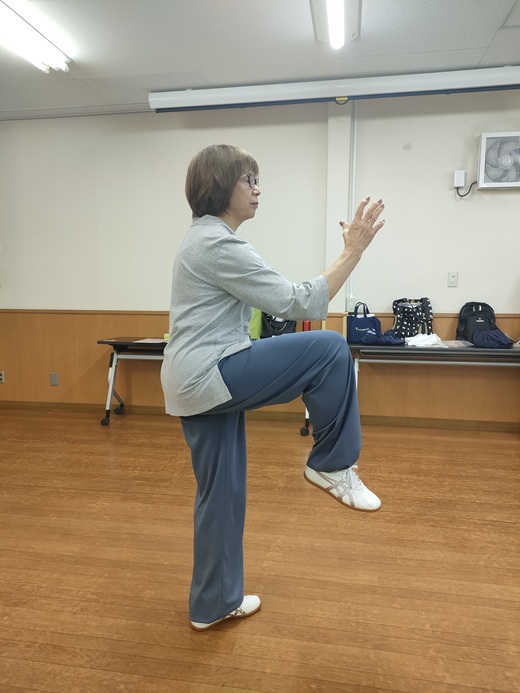

○左右下勢独立(ゾウヨウ シャーシー ドゥリー)

これも左右一回ずつ180度反対方向に向かって片足で立つ部分がある大技です。前後の敵と戦っている形を示しています。

相手の攻撃をかわすために、身を沈めて低く構えます。これには相手の力の中心を外して自らのバランスを保つ動きになります。

その姿勢から片足で立ち、もう一方の足で膝蹴りを加えます。前に突き出した手は敵の顎を突いて攻撃しているのです。写真はやはりこの型の定形で最後の姿勢を表しています。

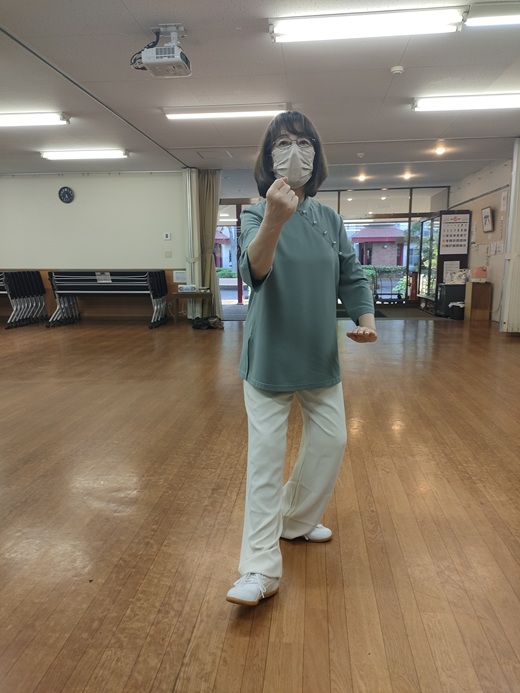

○転身搬攔捶 (ズアンシェン バンランチュイ)

身体の方向を180度変換し(転身)し、後方から攻めてくる敵の足を右足で引っ掛けてバランスを崩し、右手の甲で相手の顔を攻撃する技です。なかなか格好いい技ですよ。

木曜日、夕方(17:30頃)からD棟集会所で練習をしています(月4回)

五番街太極拳サークルは原則木曜日の夕方、D棟集会所で練習をしています。興味のある方は是非練習風景を覗いてみてください。健康体操として太極拳に親しんでいる方が全国にたくさんいらしゃいます。サークルメンバーの中には脊柱管狭窄症を患っていますが、某整形外科の担当医から「太極拳はぜひ続けなさい」とお墨付きをいただいた人もいます。あなたもぜひどうぞ!

コメント